出自國防科技大學教授楊俊波

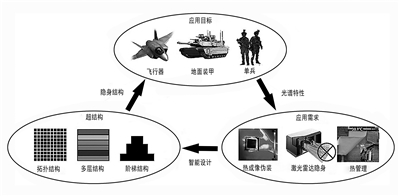

多功能熱偽裝策略概念圖

●從動物習性上獲得靈感,進而成為一種新技術

●功能可謂不凡,能靈活應對各種紅外輻射偵察

●具有很大的應用潛力,正呈現出方興未艾之勢

偽裝是為了不讓人看到真實面目而采取的裝扮,即假裝、假作。在軍事上,它是為保護自己、欺騙和迷惑敵人而采取的一種措施。

在現代戰爭中,紅外熱偽裝技術是為了不讓敵紅外偵察儀器發現、不被敵熱紅外制導武器擊中而實施的一種主要偽裝手段。然而時至今日,隨著偵察手段的進步,這種熱偽裝技術已不像當初那樣“得心應手”。因為它們大多都是“靜態偽裝”,在作戰環境變化過程中極易暴露。一旦被敵偵察系統發現,往往成為精確制導武器打擊的目標。在高溫條件下,還會導致裝備散熱困難,影響裝備效能的穩定性。

熱偽裝技術面臨的挑戰與窘境,迫切需要最新科技手段的介入和加持。于是,一種能動態調控熱輻射功能、適應復雜戰場環境變化的新型偽裝技術應運而生——它,就是智能熱偽裝。

從動物習性上獲得創新靈感

紅外熱偽裝技術的“靜態偽裝”弱點,已不適應未來戰爭對高技術武器裝備的偽裝要求,怎樣才能實現新的技術跨越呢?科學家在探索中,對自然界中幾種動物的奇特功能產生了好奇:

位于非洲北部的撒哈拉沙漠,白天地表溫度高達70℃以上,在這種高溫環境中,非洲銀蟻卻能負載超過自身體重15~20倍的食物,在滾燙的沙土上自由穿行;在深不可測的海底,烏賊和章魚身處四周一片漆黑的世界,卻能夠隨心所欲地捕食獵物并躲避天敵的追殺。

經過仔細觀察和研究,科學家發現,銀蟻耐高溫的奧秘在于它能通過甲殼反射陽光和輻射進行散熱;烏賊和章魚則具有調控自身接受紅外輻射“劑量”大小的本領,從而能夠自動適應嚴酷的外部環境變化,無論是面對獵物還是天敵,都能做到“你在明處,我在暗處”。

動物成為偽裝高手,關鍵原因是其偽裝手段具備“自適應”能力,而且這種能力,還延伸到了紅外輻射領域。受此啟發,科學家決定將人工智能引入熱偽裝技術。他們以特定應用目標為牽引,運用微納光學和熱輻射等原理,對熱偽裝進行全過程智能化設計和調控,以實現對熱偽裝材料紅外光譜的精準調控。

經過多年探索與創新,科學家運用智能算法,設計制造出一種“一維光子晶體結構”,能在抑制長波熱輻射的同時,實現對紅外激光雷達的隱身,大幅增強熱偽裝技術的偽裝多元性。在此基礎上,再將智能化算法、先進隱身材料、機械設計制造技術進行集成融合,一種先進的智能熱偽裝技術便呼之欲出,有望成為未來戰場上應用于作戰人員和武器裝備的新一代偽裝技術。

智能加持使其具有非凡本領

在光學領域,紅外光波可分為近紅外、中紅外、遠紅外等多個區域。正因為如此,如今的探測手段也呈現出多元化趨勢。如類似于人眼觀察的熱成像被動探測手段,以及類似于微波雷達的紅外激光主動探測手段。智能熱偽裝因為有了智能加持,使它擁有了應對多元化紅外探測手段的“金鐘罩”,呈現出許多非凡本領。

智能設計,手段多樣。傳統靜態熱偽裝有著天然缺陷:平時在可見光探測情況下具有很好的隱秘性,但在紅外激光照射下便會暴露無遺。智能熱偽裝得益于遺傳算法、神經網絡等智能化算法,可分門別類地對整個紅外光譜進行點對點結構設計,通過優化熱偽裝材料紅外光譜選擇,滿足各類戰場紅外偽裝需求。

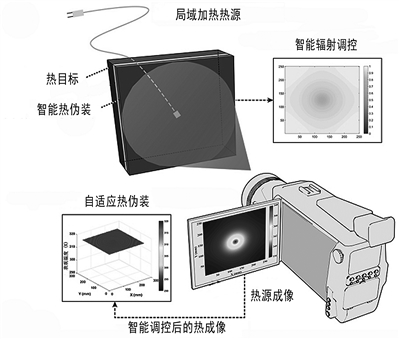

智能調控,隨機應變。大自然中的許多動物,具備實時變化自身表皮顏色的本領,以適應周圍環境。智能熱偽裝亦是如此,它具有靈活變換的特性:通過引入相變材料、二維材料等新型材料,根據外部環境變化和自我反饋機制,自適應調控目標輻射率,可讓熱目標披上“變色外衣”,從而適應不同區域的溫度變化,為熱欺騙、熱信息防偽等技術開辟新的途徑。

智能散熱,冬暖夏涼。在紅外波段,人體就像一個已被打開開關的白熾電燈泡一樣,不斷向外輻射熱量。這種輻射有時是人們需要的,如在炎熱夏天,需要增強輻射散熱,以保持人體舒適;有時又是我們所不希望的,如在寒冷冬天,人們希望盡可能減少輻射熱散失,以保持溫暖。智能熱偽裝可對紅外輻射的需求“量身定制”,即利用對不同紅外波長輻射和吸收的控制,從而實現高效靈活的環境溫度管理。因此,兼容熱管理的智能熱偽裝技術不僅是“偽裝色”,更是一種“保護色”, 從而能有效應對高溫、極寒、強輻射等極端工作環境。

將給軍事領域帶來變革性影響

智能熱偽裝主要通過智能化算法設計超材料、超結構,來實現對紅外光波的“量身定制”, 因而同時具有自適應熱偽裝、高效熱管理等多種功能。隨著智能熱偽裝技術研究的逐步深入和投入應用,必將給相關軍事領域帶來變革性影響。

靈活應對多種紅外成像手段,推動熱偽裝技術變革。紅外波段具有較寬的波長范圍,那么,與之相對應的紅外探測手段也就更多,如利用綜合光波的頻率、振幅以及熱信息等多種因素捕捉紅外目標,來應對層出不窮的紅外探測手段。在這些方面,智能熱偽裝技術基本能夠做到“面面俱到”。特別是智能化算法催生出的全新熱偽裝微結構設計方法,能同時從紅外光波波長、振幅、相位等多個角度出發,設計出滿足多目標優化需求的熱偽裝超材料、超結構,從而實現“全方位無死角”熱偽裝。

精準調控紅外特性,研制新一代熱偽裝材料。在自然界,目標的熱信息一般由物體表面溫度和表面熱輻射特性所決定。如普通金屬材料,在不同溫度下會呈現出不同的表觀溫度。人作為一種具有高紅外發射率的恒溫動物,其表觀溫度大致為36℃。智能熱偽裝通過智能調控紅外輻射特性,就能并實現熱目標熱信息的動態偽裝。如目前比較成熟的“操控金屬”技術,利用電壓調控材料表面金屬沉積厚度,能使材料展現出動態變化的紅外成像圖案,并具有穩定性好、靈敏度高、切換速度快等優勢。未來,如果用于智能可穿戴設備等武器裝備偽裝上,其偽裝效果將大放異彩。

融入熱管理,提高熱偽裝裝備的通用性。研究表明,當噴氣戰斗機在超音速狀態下飛行時,其蒙皮溫度將高達100~600℃,而尾噴管表面溫度將會超過800℃。目前,對武器裝備在高溫條件下的熱管理已成為紅外隱身領域迫在眉睫的關鍵技術。近年來,科學家利用智能化算法,通過優化多層結構設計工藝,已能實現選擇性熱輻射。同時,利用非大氣窗口散熱降低目標表面溫度,也能大幅提升應對多元化紅外探測手段的偽裝能力,在軍事應用上顯示出很大的發展潛力。

制圖:張國強、紀小勇

0551-62616800

0551-62616800